独立自営の技術コンサルタント後継者の育成を目的としています

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年11月1日(土)2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:飯島 正氏(機械)、飯田雅弘氏(電気電子・上下水道)

4.出席者: リアル6名、リモート8名

5.事例紹介:講師と事例

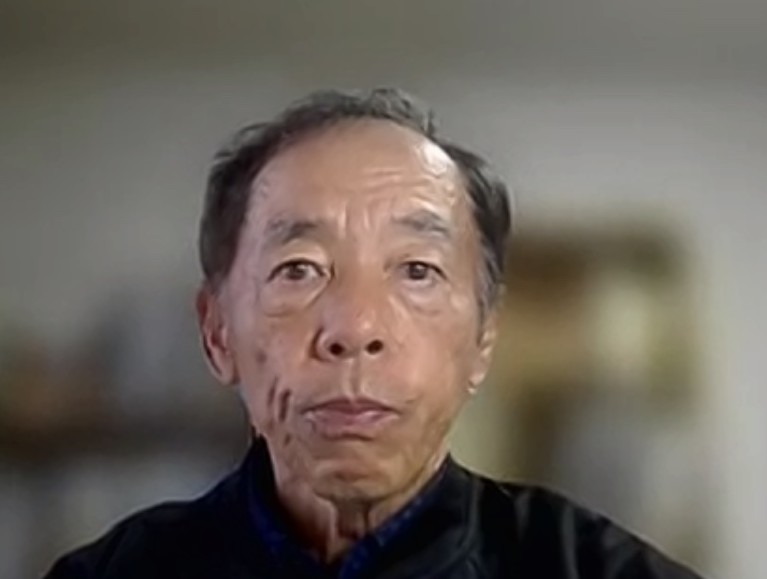

(1)飯島 正氏(機械)

講演概要:建設機械用ディーゼルエンジンの過去・現在・将来

?排ガス規制対応からカーボンニュートラル化への挑戦?

長年にわたり建設機械用ディーゼルエンジンの開発に携わった飯島氏が、自身の研究開発経験をもとに、排ガス対策技術の進化と、今後のカーボンニュートラル対応の方向性を語った。

【経歴と独立への経緯】

氏は1980年に小松製作所へ入社し、ディーゼルエンジンの研究開発部門に所属。排ガス規制対応チームで長年にわたり排出ガス低減技術を担当した。1998年にはコマツと米国カミンズ社の合弁会社アイ・ピー・エー設立に伴い転籍し、以後もエンジン開発の中心を担う。2017年に定年退職後も再雇用で同社に勤務し、カーボンニュートラル燃料や水素エンジン技術の動向調査を継続。2020年に技術士資格を取得し、個人事業として技術コンサルタント業を開始した。

【建設機械とディーゼルエンジンの概要】

建設機械の動力源は、19世紀の蒸気機関からガソリン、ディーゼル、電気へと進化してきた。中でもディーゼルエンジンは高効率・高出力を特徴とし、現在も主力である。小型のミニ建機から400トン級の超大型鉱山機械まで、幅広い用途に対応する。特に800トン級ショベルなどでは、現場によっては電動化が進みつつあるが、多くは依然ディーゼル駆動である。

【排ガス規制と技術対応】

1996年の第一次規制以降、日米欧で段階的に厳格化が進み、2014年のティア4ファイナルではNOx0.4g/kWh、PM0.02g/kWhという極めて厳しい基準が導入された。これに対応するため、コモンレール高圧噴射、可変ターボチャージャー、EGR(排気再循環)、燃焼室改良、DPF(粒子捕集フィルタ)、尿素SCR触媒など多様な技術が開発・実用化された。特にDPFの再生制御やSCRの触媒制御は高度な技術が要求され、IoTによる遠隔監視「KOMTRAX」も導入されている。

【現在の技術動向】

最新世代のエンジンは高圧二段ターボや高圧噴射により出力を40%以上向上させ、トルクも60%以上増加。高圧化と燃焼効率の最適化により低燃費化を実現している。また、30トンクラスのハイブリッド建機では、旋回エネルギーをキャパシタで回収・再利用する仕組みが実装され、省エネ効果を高めている。

【将来展望:カーボンニュートラル化への挑戦】

ティア5規制の検討が進む中、さらなる排ガス低減に加え、電動化・水素化・合成燃料化が進展している。国交省は2023年から「電動建機認定制度」を開始し、20トンクラスの電動油圧ショベルも登場。さらに燃料電池や水素エンジン、カーボンニュートラル燃料(HVO・e-Fuel)など、多様な選択肢が並行して研究されている。特に水素エンジンは大型ダンプなどで実証が始まり、合成燃料は航空・船舶を中心に商用化が進みつつある。

【まとめとメッセージ】

建設機械用ディーゼルエンジンは、20年以上の排ガス対策を経てクリーンかつ高効率な動力源へと進化した。今後は「多様な技術の最適組合せ」によるマルチパス戦略で、カーボンニュートラル社会に貢献することが求められる。飯島氏は、現場での実践知と地道な改良の積み重ねこそが次世代技術への架け橋であると締めくくった。

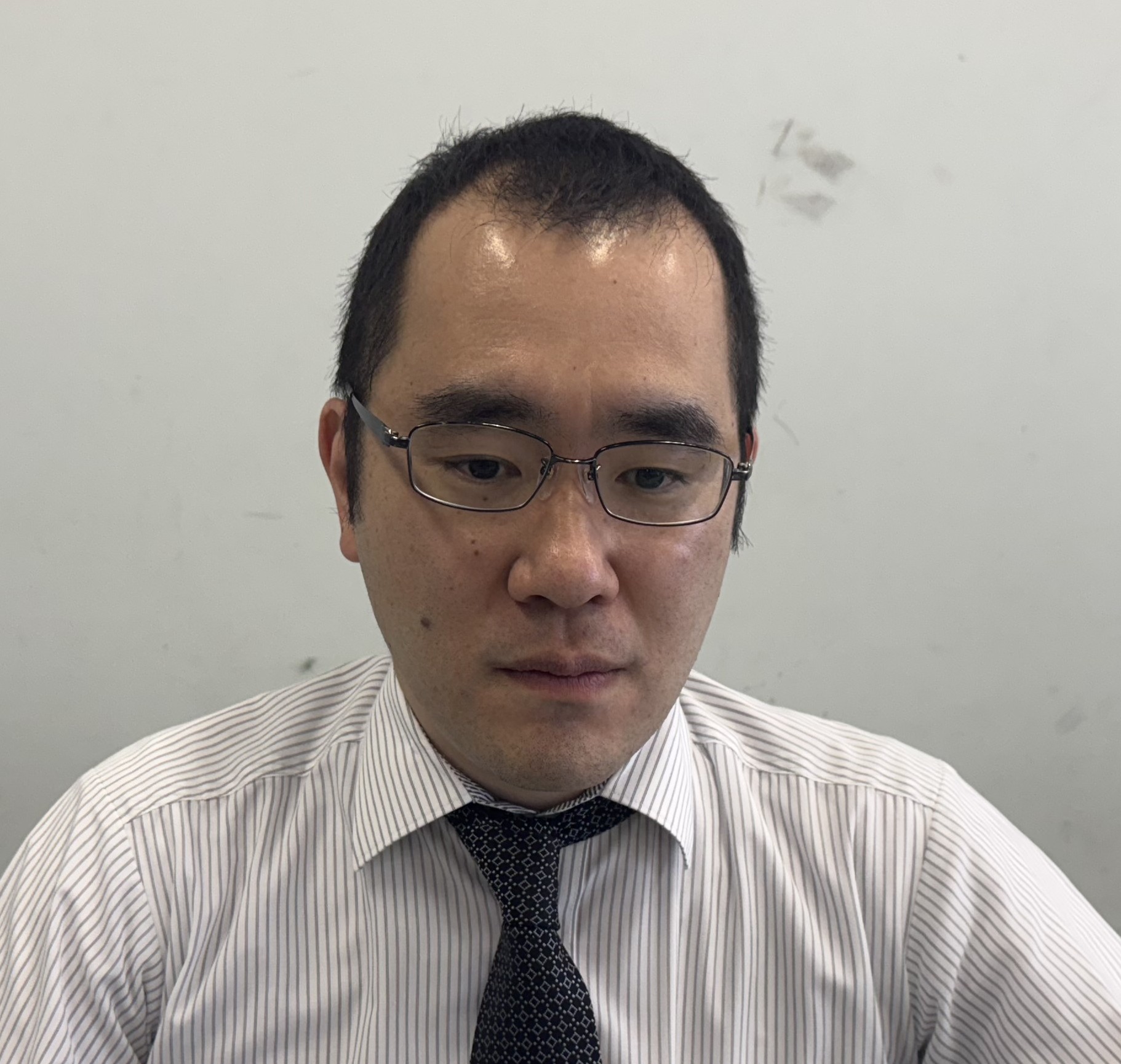

(2)飯田雅弘氏(電気電子・上下水道)

講演概要:企業内技術者としての挑戦と輸出管理の実務

?資格取得と社内業務改善を通じたキャリア形成?

電気設備メンテナンス会社に勤務する飯田氏は、現役サラリーマン技術士として、自身の経歴、資格取得の動機、社内での改善実績、輸出管理業務の要点、そして今後の独立構想について語った。技術士活動と企業実務を両立させる実践的な経験が共有された。

【自己紹介と資格取得の動機】

氏は大学の生産工学部を卒業後、大手電気メーカー関連の電気設備保守会社に就職、社会人としてキャリアを積んだ。技術職ではなく事務職として入社し、営業・総務・設計・品質管理など多様な業務を経験。また、入社後、大学付属の専門学校夜間部で電気技術を学んだ。資格は電験二種、エネルギー管理士、ボイラー技士、車両系建設機械など多数を保有。資格取得の動機は「事務職でも現場で勝負できる力を持ちたい」という思いと、管理者としての視野拡大にあった。技術士資格取得後は社内外の講演や執筆の機会も増え、ネットワーク拡大につながっている。

【勤務先と社内業務改革】

勤務する会社は、電気設備保守・鉄道関連機器の整備を中心とする企業で、大手電気メーカーのグループ再編を経て設立された。飯田氏は総務部門からキャリアを開始し、給与計算・採用・労務管理を担当。その後、現場技術への関心から電験取得を契機に設計部門へ異動し、現場支援に携わった。さらに安全・品質管理部門へ移り、労働安全衛生法に基づく手順書審査、作業手順の第三者チェック体制を確立し、無事故を継続している。また、採用活動のWeb化、タイムカードシステム導入、給与計算の自動化など、事務改善にも寄与した。

【資格管理と社内技術者育成】

現在は社内の公的資格管理・更新講習フォローを担当。建設業の経営審査に関わる技術者数管理、実務経験証明のチェック、法令遵守体制の確立などを主導した。過去に関連会社で虚偽申請が発覚したことを契機に、法令調査と新制度構築を行い、信頼回復に貢献。ISO内部監査の事務局も兼務し、全社的な品質・安全文化の維持を支えている。

【輸出管理の実務と国際的背景】

講演の中心テーマは「輸出管理」。国際社会の安全保障を目的とし、核兵器・化学兵器・軍事転用技術の流出を防ぐための制度であると説明。日本では「外国為替及び外国貿易法(外為法)」が根拠法であり、経済産業大臣の許可を必要とするリスト規制・キャッチオール規制の仕組みを解説した。特に米国の輸出管理法(EAR)は域外適用があり、米国技術を利用する製品は日本企業でも制裁対象となる可能性があることを指摘。近年の「50%ルール」やファーウェイ関連制裁など、最新の国際動向にも触れた。

【日本技術士会での活動】

飯田氏は日本技術士会「修習技術者支援委員会」のメンバーとして6年間活動し、現在は月刊「PE」誌を編集する広報委員会委員を務める。修習技術者支援委員会では修習技術者向けハイブリッド研修の運営、サーバー導入やオンライン会議体制の整備など、デジタル化推進を担当した。さらに「修習技術者ハンドブック」の編集協力を通じて、受験支援体制の強化に貢献している。上下水道部会にも所属し、オンライン運営基盤の構築に携わるなど、技術士会内での改革推進にも尽力している。

【今後の展望と独立への構想】

現在50代の氏は、将来的に独立開業を視野に入れており、「輸出管理」を中心としたコンサルティングや講演活動を構想。強みは情報収集力・分析力・セミナー運営経験にあり、現場経験の不足をデータと知識で補う姿勢を示した。一方で住宅ローンや年金など生活設計上の課題にも現実的な視点を持ち、「計算だけでなく覚悟をもって踏み出すことが大切」との助言を受けつつ、研究会での交流を通じて準備を進めたいと語った。

【まとめ】

飯田氏の講演は、企業内での資格活用・業務改革・法令遵守を通じて「内部から信頼を築く技術士像」を示したものであった。輸出管理という専門分野を軸に、国際法規と企業倫理の狭間で責任を果たす姿勢が印象的であり、今後の独立活動への確かな基盤を感じさせる内容であった。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年10月4日(土)2.場所:北とぴあ805会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:福﨑昌宏氏(金属)、伊藤寛氏(機械)

4.出席者: リアル8名、リモート4名

5.事例紹介:講師と事例

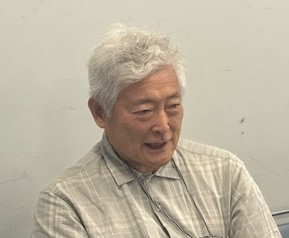

(1)福﨑昌宏氏(金属)

福﨑昌宏(金属部門)

講演概要:独立開業は事業経営である

?独立7年目の実践と事業経営のリアル?

金属部門の技術士・福﨑氏は、会社員として14年間勤めた後、2019年に独立。現在45歳、独立7年目を迎える節目として、「独立開業は技術ではなく事業経営である」という視点から、自身の経験と考え方を具体的に紹介した。

【独立の経緯と専門分野】

氏は大学で金属工学を専攻し、企業では新製品開発、品質改善、生産ライン立ち上げ、クレーム調査などに従事。技術士資格取得(2017年)を契機に独立を決意し、2年間の準備期間を経て独立開業した。専門は金属分析・評価で、基礎技術を重視。顧客の多くは技術初心者層であり、最先端技術よりも基礎的な支援を重んじている。

【事業経営としての独立】

独立は「技術の切り売り」ではなく「事業経営」であり、結果が数式で表せない世界と述べる。成功の鍵は「自分は何者か」「顧客は何者か」を徹底的に見極めること。営業・会計・マーケティングなど、会社員時代に経験の薄い領域にも主体的に取り組む姿勢が重要と強調した。

【自己分析と得意分野】

技術面では基礎技術や不具合調査を得意とし、新商品開発や販路開拓は苦手と分析。性格面では「コツコツ継続型」「聞き上手」「話しかけ下手」と自己評価する。得意・不得意を客観的に把握し、自分に合う分野を試行錯誤で見つけることの大切さを説いた。

【営業と情報発信】

営業手法を「攻める営業」と「待つ営業」に分類し、氏は後者を採用。ホームページ、ブログ、展示会出展、交流会参加などによる認知向上を重視する。初期3年間は成果が出にくいが、「知名度が売上をつくる」と述べ、発信の継続こそが信頼と仕事につながると語った。特に展示会や地域商工会活動では顧客との直接対話が貴重な情報源になるという。

【実務と収益】

年商は税負担も考慮した「無理のない経営」を志向。主な業務は、金属腐食・熱処理トラブル調査、損害保険関連の事故原因解析、セミナー講師、専門誌やWeb媒体への執筆など多岐にわたる。特に事故技術研究会での活動や保険会社との信頼関係構築が、安定した収益基盤につながっている。

【発信活動と地域との関わり】

セミナーは初心者向け内容を中心に全国各地で開催。執筆活動では雑誌連載や共著書籍(2021・2022年出版)を手掛け、専門ポータルサイトでの寄稿も継続している。SNS発信やブログによる「顔の見える技術士」としての存在づくりを心がけ、地域では「柏の金属屋」として認知が広まりつつある。

【独立後の教訓と心構え】

独立初期は「暇で当たり前」「結果はすぐに出ない」と語り、一つひとつの仕事を誠実に積み重ねる姿勢が最も重要と締めくくった。最大の情報源は顧客との対話であり、「ネットにもAIにも答えはない。顧客の声が次の仕事と学びを生む」と述べた。無理をせず、続けることを第一とする堅実な経営哲学が印象的な講演であった。

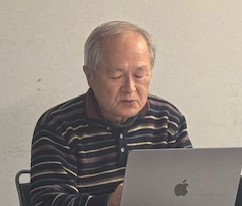

(2)伊藤寛氏(機械)

伊藤 寛(機械・総合技術監理)

【講演概要:独立10年の歩みとこれから】

伊藤氏は、会社員時代に培ったエネルギーマネジメントや熱源設備設計の経験を基盤に、独立して10年目を迎えた節目として自身の活動を振り返った。講演は、専門技術の応用、独立時の課題、闘病経験、そして人生観の変化を軸に展開された。

【独立と専門分野の深化】

氏は化学系企業でプラント設計・設備管理・太陽光発電計画に携わり、エネルギー管理士や技術士(機械・総合技術管理)など多くの資格を取得。独立当初はEMS(エネルギーマネジメントシステム)やESCO事業を軸に構想したが、現実の市場性を踏まえ、幅広い技術コンサルへと方向転換した。EMSは「見える化」「効率的制御」「省エネ・CO?削減」の三本柱を重視し、計測・分析・制御・検証を通して最適化を図るものと説明した。また、自宅のHEMS運用による発電データの長期分析や、大型商業施設の氷蓄熱設備評価を例に、計測データに基づく技術的検証の重要性を示した。

【業務領域の拡大と発注者支援】

近年は、国のプロジェクトや地方自治体の監査など、エネルギー分野にとらわれない業務を展開。特に、中国に遺棄された化学兵器処理事業では、履行管理・報告書作成・技術評価を担当し、性能発注の観点から発注者支援を実践している。さらに「地域と行政を支える技術フォーラム」での公共施設工事監査、英語技術文書の翻訳業務など多様な分野に取り組む一方、技術士会や研究会での発表・助言活動も継続している。

【人脈と職業観】

独立後は、弁護士・弁理士・税理士・公認会計士など異業種の専門家との交流を通じ、相談できる仲間の存在の大切さを実感。士業の徒弟的な育成体制と比べ、技術士制度の社会的認知が低いことを課題とし、より社会に貢献する職能としての地位確立を訴えた。

【闘病体験と人生観】

2024年に胆管がんを発症し、七回の入退院と二度の手術を経験。臓器の一部を切除し抗がん剤治療を経たが、前向きに社会復帰した。病気を通じ「健康管理・早期発見・家族の支え・医療保険の備え」の重要性を痛感し、「正しく恐れ、正しく理解する姿勢」が必要と語る。スラムダンクの“諦めたら終わり”の言葉を引用し、困難に対しても希望を失わないことを強調した。

【技術士活動と発信姿勢】

2000年代半ばから技術士会活動に参画。会員間の対等な関係と自由な議論風土に魅力を感じ、発信にあたっては「一次データに基づく実証的内容のみ」を信条とする。EMS、マイクロバブル、バリューエンジニアリング、性能発注などの技術テーマで実践的知見を共有してきた。

【今後の展望と学び】

70歳を迎えるにあたり、今後は「知的生活を支える読書」に重きを置くと語る。渡辺昇一『知的生活の方法』、木下是雄『理科系の作文技術』、山本七平、小島直記、アンリ・フレデリック・アミエルらの著作を挙げ、「若く学べば行動を導き、老いて学べば衰えず、学び続ければ朽ちない」という姿勢を信条に、柔軟に学び続ける生き方を志向している。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年9月6日(土)

2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:坂口英之氏(原子力)、中村博昭氏(化学)

4.出席者: リアル7名、リモート10名

5.事例紹介:講師と事例

(1)坂口英之氏(原子力)

坂口氏は電力会社に勤務する原子力・放射線部門の技術士である。1971年生まれで、大学・大学院で原子力を専攻し、1996年4月に電力会社に入社。以降、主に原子力発電所に勤務。3年間、県に出向経験あり。現在は、原発再稼働の業務に従事。

本日は、原子力全般についての説明があった。

1.原子炉の原理の説明

原子炉の原理は、ウラン235に中性子が当たることで核分裂が発生。核分裂時に発生した中性子が別のウラン235に当たることで分裂が連鎖するというもの。

2.原子炉の歴史の説明

当初は軍事目的。原爆に使うプルトニウムを生成するために原子炉が作られた。発生する熱は空気中に捨てていた。その後、原子炉からの熱を取りだして発電に利用することが研究された。

一方、潜水艦の動力として原子力を使う研究が始まり、1954年に米国で世界初の原子力潜水艦が稼働。この潜水艦用の原子炉を陸上で動かし、発電に利用することが行われた。これが現在の原子力発電所の始まり。その後、消費したプルトニウムよりも多い量のプルトニウムが生成できる高速増殖炉が開発された。また、米国で航空機用に液体燃料を使う溶融塩炉が開発され、1964年?69年の間、運転された。その後、核拡散防止政策のため開発中止となった。

3.原子炉の世代について

第1世代は初期の原型炉。多様な種類の炉型が開発された。

第2世代は商業炉。軽水炉を大型化することで経済性を追求。

第3世代は新型軽水炉。

第4世代は次世代炉。新型軽水炉、SMR、高速炉、高温ガス炉など。

4.次世代炉についての説明

革新炉といっても、全く新しい型ではない。小型モジュール炉も新しい概念ではない。かつての実証炉?初期商用炉と同等のサイズである。昨今のSMR開発の主な背景について説明があった。

5.世界の原子力情勢

2023年12月のCOP28(ドバイ)にて、2050年までに2020年比で世界全体の原子力発電容量を3倍にする、という共同宣言を採択(23カ国)。世界的には原発を増やす方向となっている。

(2)中村博昭氏(化学)

中村氏は1944年生まれの81歳。1968年に大学の工学部化学工学科を卒業し、同年、富士写真フイルム入社。主に生産技術開発に従事。定年退職後、技術士業務開拓に注力。自ら「サブラヒ・テクノロジスツ」という会社を設立。「サブラヒ」は黒澤明の「七人の侍」から取ったもの。フランスの友人から、海外で最も有名な日本人は黒澤明だと聞き、『ものづくりのサムライ』という意味でこの名前としたとのこと。

開業に際しては「自分は何のために開業するのか」を意識した方が良い。自分は子供、孫、その家族が計14人いて、この家族のために仕事をする、ということをモチベーションに開業した。

開業で最も大切なのは、誰と出会ったか。この出会いの中で

・信頼とブランドの基盤づくり

・顧客ニーズの理解と提案力向上

を行っていくことが重要とのこと。

小学校、中学・高校、大学、会社時代の仲間とのつながりが、技術士の仕事にも役立っている。また、技術士会の化学部会の仲間とのつながりも大切だったとのこと。このつながりから、海外活動支援委員会の委員長も務め、さらに、台湾・中国にもつながりが増えた。

開業の要件として「交流力」が重要スキル。「技術の深さ×ネットワークの広さ」が事業成功のカギ。さらに重要なスキルとして「先見力」が必要。

技術士がインターネット検索で自分の専門サービスをPRする具体的な方法として「自分の専門性を明確に打ち出す」という方法がある。他の技術士やコンサルタントにはない経験や視点を打ち出すことが必要。自身の技術コンサルティングのルーツは、全て富士フイルム時代の経験。会社員時代、社長表彰を受けたことがある。社長表彰されるには「世界一」のものを開発する必要があったが、フイルムではなく「紙の技術」で表彰された。

コンサルティングは「クロスカルチャーコミュニケーション」とのこと。クライアントとコンサルが、お互いに求心力が働かないとなかなか成功しない。それには、仕事半分、遊び半分で、家族ぐるみで長く付き合うような関係が必要になってくるそうである。これを実践した海外での経験などの紹介があった。また、「富士フイルムがなぜ勝ち残ったか?」についての説明があった。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年8月2日(土)2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:松隈裕之氏(水産)、根本泉氏(建設)

4.出席者: リアル7名、リモート8名

5.事例紹介:講師と事例

(1)松隈裕之氏(水産)

水産部門 松隈技術士

1.独立までの経歴と海外での活動

松隈氏は長年、水産会社で水産加工や品質管理の業務に携わり、65歳で定年を迎えた後に独立した水産部門の技術士である。現在はインドネシア、ベトナム、中国、インドなど東南アジア諸国の水産加工工場で品質管理や技術指導にあたっている。

2.カニ缶詰製造技術の発展

まず、日本の缶詰技術の発展を取り上げた。明治期以降、北海道やベーリング海域で操業した蟹工船により、カニ缶の製造技術が確立した。当初は黒変やブルーミートなどの品質劣化に悩まされたが、海水を利用した洗浄・煮沸工程、缶内面へのエナメル塗装、分別凝固法の導入などで問題を克服。これにより、輸出産業として外貨獲得に大きく寄与した。

3.チリへのサケ養殖技術移転

次に、チリへのサケ養殖技術移転の事例を紹介した。JICAによる技術協力のもと、当初は放流事業が中心であったが成果が上がらず、種苗生産と養殖を組み合わせた方式に転換。銀鮭を主対象とし、スモルト化技術や歩留まり向上策の導入、現地の安価な餌資源の活用などにより、今日ではチリが世界有数のサケ輸出国となったと説明した。

4.ウナギ完全養殖の成功要因

さらに、世界初のウナギ完全養殖の成功についても触れた。産卵環境の再現、レプトケファルス期における給餌法の確立、飼育水の管理、コスト削減など、長年の研究の積み重ねにより実現したことを紹介した。

5.冷凍すり身技術とカニカマの発展

加えて、1960年に日本で開発された冷凍すり身技術の意義を強調。魚肉を水洗いしてタンパク質を精製し、糖類を添加することで冷凍変性を防止し、長期保存を可能にした。この技術は練り製品産業を飛躍的に発展させ、造船業・冷凍機械・包装資材など関連産業にも波及効果をもたらした。また、カニカマは日本発の代表的な食品技術として世界に広まり、現在では日本で年間7万トン、世界で50万トンが生産されている。

6.日本の水産技術の意義と今後の展望

最後に、松隈氏は、日本の水産養殖・加工技術が、天然資源への依存から脱却し、安定供給と地域雇用の創出に貢献してきたと総括した。今後は、これらの技術を海外へ適切に移転し、現地環境や文化に合わせて発展させることが、国際協力における日本の重要な使命であると述べ、講演を締めくくった。

(2)根本泉氏(建設)

建設部門 根本技術士

1.独立までの経緯と背景

根本氏は建設部門の技術士で、建築学科を卒業後、建設会社に勤務。48歳のときに独立し、2005年に有限会社シードコンサルティングを設立した。建築系の技術士の独立開業例は少なく、定年前に独立する技術士にとって参考になるであろうと述べた。携帯電話やSNSの普及によって、独立開業の形態が大きく変化したと分析し、自身の時代の体験は一世代前のものとして紹介した。

2.独立準備とメンターの存在

独立前は背水の陣の覚悟で準備を進め、2004年に新規開業技術士支援研究会へ参加したことが大きな転機となった。そこで出会った技術士協同組合の森田氏をメンターとし、独立の方向性を固めた。準備期間中は、技術士仲間との交流を重ね、独立後の生活をイメージしたという。名刺には必要最小限の資格のみを記載するなど、見せ方の重要性を強調した。

3.開業初期の営業と顧問業務

開業当初は中小建設会社を中心に営業を行い、顧問契約を獲得。顧問料は月20万円とし、森田氏の助言を参考にした。大手商社から法人化を求められ、有限会社として正式に登記。事務所は自宅とし、経理は妻が担当した。営業活動は地道に続けたが、契約の更新が難しく、安定的な収益確保に苦労したと述懐した。現在ではSNSやホームページからの依頼もあるが、価格交渉で不快な思いをすることが多いため、紹介以外の案件は受けない方針としている。

4.保険会社との連携と営業戦略

近年は保険会社の相談業務を主力とし、月1回の出向で建築事故の技術的助言を行っている。その場の相談から実務調査が発生することもあり、「報酬を得ながら営業できる最高の形」と述べた。また、保険会社の定例会議にも参加し、建築事故調査の専門家として信頼を築いている。事故調査業務は開業3年目に技術士仲間の紹介で始まり、現在も安定した収入源となっている。

5.独自技術と業界への考察

根本氏の特技は「建物を見るだけで施工者の経験や年齢が推定できる」観察力にあり、事故原因究明や調査報告に生かされている。建設業界は少子高齢化と人材不足により品質不良が増加しており、それが新たな業務機会を生んでいると指摘。技術顧問としては、利益の少ない建設業よりも金融・保険分野との連携が有効であると述べた。

6.経営と生活のリアル

法人経営では節税策や社会保険対応にも工夫を凝らしてきた。売上規模に応じて個人給与と法人所得を調整し、税負担を最適化。社会保険加入の義務化により負担が増えた一方、退職金制度の活用で将来の安定を図っている。講演の結びでは、独立21年を振り返り、激動の中でも「技術士仲間とのつながりこそが最大の支え」であったと語り、後進にエールを送った。

2025年 新規開業技術士支援研究会の独立開業セミナー

1.日時 2025年7月5日(土) 9:30~17:15 (懇親会 17:30~18:30)2.場所:北とぴあ803会議室、ZoomによるWeb会議

3.内容 定年前、定年後に独立開業するためのノウハウ・独立事例の紹介、及び講師も参加する少人数

グループでのディスカッションと個別カウンセリング

4.参加者 講師:7名、受講生:リアル4名、リモート2名 合計6名

定年前、定年後に独立開業するためのノウハウ・独立事例の紹介があり、その後3時間にわたる個別カウンセリングとディスカッションに続いて、受講生個人個人による自己紹介動画の作成がありました。

2年ぶりのリアルでの開業セミナーで懇親会ではアルコールも入り、本音のやり取りがあって受講生からは大変好評でした。

本日の運営方法や開催時期、受講料等、何でも結構ですので、お気づきの点やご意見、ご感想等がありましたらお聞かせください

・独立自営についてのイメージが掴めなかったですが、今回のセミナーを通じて理解を深めることができました。自分も、技術士協同組合の行事に参加し、独立自営に向けた準備を進めていきたいと思います。

・それぞれの講師の講演終了後に質問時間を設けて頂き、色々と質問することができました。講演についても一部の講師を除き、時間内に終了しており、管理がされており、安心して講習を受講できました。

・独立開業に当っての考え方、注意事項等実例を取り入れ説明され、大変参考になりました。

・集客に当っては個人的な活動では困難であり、技術士仲間での紹介者を基にするのが最も得策であるとの説明があり、私自身もこれまでの経験からその方法が必要と思っておりましたので、よろしくお願いいたします。

・セミナーや研究会等への紹介、アクセスの指示があり、大変参考になりました。この会議への参加も考慮したいと思います。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年6月7日(土)2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:田中芳親氏(機械)、熊坂 治氏(経営工学部門、総合技術監理部門))

4.出席者: リアル15名、リモート6名

5.事例紹介:講師と事例

(1)田中芳親氏(機械)

田中氏は機械部門の技術士で、鉄道会社に勤務した後、今年(2025年)、大学の「産学官連携コーディネータ」に転身した。1962年生まれで、1987年に大学院機械工学専修を修了した後、同年、大手電気メーカーに就職。1990年に鉄道会社に転職した。

鉄道会社では、新幹線車両保全技術の開発、浮上式鉄道システム(リニアモーターカー)の安全性、信頼性評価、極低温超電導機器の要素開発と、状態監視・保全技術の開発、社内教育、規定管理、安全管理等を歴任した。このうち、浮上式鉄道システム(リニアモーターカー)、鉄道システムの保全手法開発について詳細な解説があった。

産学官連携コーデネータURAへの転身については、もともと、技術士として独立開業の構想があったが、十分な仕事が確保できるかの不安があり、パートタイムの仕事を調査していた。その中で、産学官連携の仕事に着目したところ、自身の技術分野の拡大、深度化ができること、技術開発や技術転移等の経験の深化ができること、大学の研究業務等の経験ができることが分かった。しかし、フルタイムの募集が多かったので、まずは、独立ではなく転職という形で案件を探し応募したところ、書類選考に3件通り、現在の大学で採用となった。

現在勤務する大学の共同研究の状況、研究支援体制について詳細な説明があった。現在の業務内容としては、大学の研究者の研究内容・実績・保有知的財産を把握し、企業・自治体等からの研究委託、共同研究養成、技術相談等に対してマッチングや調整、契約の折衝などを行っているそうである。

今後の独立後の展望として、技術コンサルタントとして、技術動向調査、開発支援、セミナー講師として技術開発、技術移転・適用・連携・融合に現在の経験が役立つと良いと考えていること、また、大学の非常勤講師(職業体験、技術者倫理など)などにも繋げたいとのことであった。

(2)熊坂 治氏(経営工学部門、総合技術監理部門

熊坂氏は1956年生まれ。1979年に大学の応用物理を卒業し、音響機器メーカーに就職した。海外駐在なども経験したが、50歳を前に「部長になれないなら55歳で独立しよう」と思い立ち、スキルの棚卸しをして技術士を取得した。そうしたところ、52歳で職場だった工場が閉鎖、本社で1年ほど社内コンサルティングのような仕事をしていたところ、総監の合格日に希望退職募集が発表され「神の声か!」と感じ応募。引き留められたが円満退職して独立開業した。

その後、大学院の技術経営研究科に入学。そこで作ったビジネスプランを基に55歳で創業。なかなか収益化できなかったが、難しいビジネスであったため他者の参入が無く、結果的に良い事業であった。2014年にベンチャーキャピタルから投資を受け、周囲の人に影響されたこともあり、突然、ベンチャーっぽいビジネス展開となり、人を雇ったりもした。また、同時期に博士号も取得した。

ベンチャーキャピタルから投資を受けたことで「EXIT」を強く意識。色々な出口を探した結果、事業譲渡を選択し、2019年に譲渡契約を締結。2021年に譲渡完了した。

今は「幸福学」というものを考えている。幸福になるための4プロセスとして、

1.自分の幸せを定義する。

2.幸せになるための活動を計画し実行する。

3.2がある程度実現できたら、周囲(家族、隣人、同業者など)の幸せのために活動する。

4.3がある程度実現できたら、日本の、世界の、宇宙の幸せのために活動する。

との説明があった。

幸せの4因子として

1.自己実現と成長(「やってみよう」因子)

2.つながりと感謝(「ありがとう」因子)

3.前向きと楽観(「なんとかなる」因子)

4.独立とマイペース(「あなたらしく」因子)

の紹介があり、これを技術士に当てはめると、

1.技術研さんを通じて、成長しよう、社会に貢献しようと努力する

2.技術士の例会や活動で組織外ともつながり、感謝する。

3.失敗も前向きに捉えて、次回に活かす。

4.独立技術者として、他人への/他人からの干渉をせず、自分なりのやり方で活動に参加する。

ということに相当するだろうとの考察が説明された。

このほか、幸福度が高まる12の行動習慣の説明があり、究極の目的は「宇宙の幸せ」であるが、「不幸な人間は他人を思いやれない」との言葉が紹介され、まずは、自分の幸せを定義してそれを実現し、自分が幸せになるところから始めよう、との説明があった。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年5月3日(土)2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:福井 剛史氏(化学部門)、長谷川俊一氏(機械)

4.出席者: リアル9名、リモート6名

5.事例紹介:講師と事例

(1)福井 剛史氏(化学)

福井氏は1984年生まれの化学部門の技術士で、今年の4月に独立開業した。2009年に大学院を修了し、大手化学会社に入社。入社以来セラミックス材料系の仕事をしており、2009年?14年は事業開発、14年?21年は製造、21年?25年は希望で研究に従事。この間、2015年にはライン管理職となり、2022年からは大学に出向した。

今年、2025年1月末に退職し、3月末に岡山県に移住、4/1に技術士事務所を開設した。

専門であるセラミック素材についての詳細な説明があった。セラミック材料の定義、調製方法の説明があり、主な調製方法である焼結について、「初期焼結」「中期焼結」「後期焼結」の3ステップに分け、詳細な説明があった。

そのセラミック素材を利用した工業炉について説明があった。色々な種類の炉のうち代表的な燃焼式の工業炉について説明があった。

工業炉の特徴は、高い安全要求と高いエネルギー消費量である。

安全要求に関し事故事例の説明があり、事故は、炉の立ち上げの時に多く発生するとのことであった。

高いエネルギー消費量について、工業炉でのエネルギー消費量は、日本全体のエネルギー消費の約20%を占めるそうである。工業炉における熱損失のうち、炉体表面からの放散、炉体の蓄熱の対策として、セラミクス質ファイバーの断熱材が活用されているとのこと。これにより2?33%の省エネ効果があるそうである。

エネルギーに関連し、水素関連の説明があった。水素社会へのトピックスとして、需要量・供給量上昇への対応、安全性の確保などが必要とのこと。需要サイドでの課題は、発電用ガスタービンやリチウムイオン製造炉での対応の他、安全管理性の向上、NOxの低減などがある。製造サイドでの課題は製造量上昇の検討であり、光触媒プロセスなどの検討も行われているとのことであった。

(2)長谷川俊一氏(機械)

長谷川氏は機械部門の技術士で1954年生まれ。1980年に大学院機械工学専攻を修了し、トラックメーカーに入社。研究部門、車両実験部門、品質保証部門を経験し2016年に定年退職。同年、エンジン評価試験を請け負う会社に移った。年齢的にその会社との契約も終わりが見えてきた頃、技術者としての証がないと次の仕事にありつけないのではないかと焦り、2021年に技術士を取得。2022年に独立開業した。

技術士として独立開業して3年経った現在の仕事は大別すると、

1.自動車開発での騒音振動CAE業務サポート

2.自動車開発プロセスの改善業務サポート

3.スポットの開発支援業務コンサルタント

4.建設業界での監理技術者(機械器具設置)

5.工場5S・安全パトロールの指導

とのこと。

メインは1と2で、若い人と一緒に仕事をすることが多く、皆、前向きに仕事に取り組んでおり、とても楽しいそうである。

4は技術士の資格を活かした仕事で年に数回、5はまだ1社のみ。そして、3では「ベビーカーの転倒対策」など、会社で直接は携わったことの無い仕事もあったとのこと。実際に独立技術士として仕事をしてみて、自分の対応可能範囲は「タイヤがついているものなら何でもOK」ということが分かったそうである。

今回の発表にあたり改めて自分の守備範囲を考え直してみた。中心は「騒音・振動・操縦安定性」。その外側に「実験・評価・CAE」、その外側に「開発プロセス」、その外側が「品質保証・サービス」・・・・・・と、同心円状に整理できた。そして、これからの目標は、「自動車技術分野で、社会貢献、地域貢献できることを目指す」ということだそうである。

専門である「トラックの騒音・振動」について説明があった。騒音・振動は、現実的には主観的であり、数値化するのは実は難しいとのこと。一度気になるといくら数値が小さくても気になってしまうものだそうである。そして、自動車の開発において、騒音・振動対策は、試作の最後の方にならないと、どんな問題があるのかが分からないため、毎回時間が無くて切羽詰まることになったそうである。

騒音規制について説明があった。1971年から始まった騒音規制は、今も、どんどん厳しくなってきており、2010年台前半頃からヨーロッパと規制が共通化(国際基準調和)しているそうである。1971年から現在まで、騒音で10dB以上、すなわち、エネルギーで10倍以上厳しくなった。ということは、今の車約12台で当時の車1台の騒音に相当するレベル。それくらい厳しくなっているとのこと。そして、トラックの室内振動では、乗り心地は上下振動よりも前後左右の振動の方が大きく影響する、などの特性があるそうである。

操縦性・安定性について説明があった。コンテナを積んだトレーラーでは、積み荷の重心は運転者には分からず、運転者の経験と勘で運転しているとのこと。(トレーラーの挙動は「一次遅れ」相当で運転者に伝わり、運転者の操作も「一次遅れ」でトレーラーに伝わるので、原理的に制御が簡単に発散する。発散は、すなわち横転事故ということになる。この発散を運転者の経験と勘で押さえ込んでいるということ。)また、ハンドルを切ってから車両が反応するまでの時間は共振周波数の関係で大型バスが最も長く、2.5秒近くかかるものもあるそうである。(スポーツカーなどでは0.3秒以下)

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年4月5日(土)2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:梶 克広氏(機械)、鐘ヶ江正巳氏(応用理学他)

4.出席者: リアル9名、リモート10名

5.事例紹介:講師と事例

(1)梶 克広氏(機械)

梶氏は機械部門の技術士で、2008年7月、60歳の時に開業し、現在、開業18年目である。開業時、1年だけサラリーマンとダブって退職前に開業した。

開業時、自分のホームページを作り、100社以上の会社に売り込みに行ったが、そもそも社長は会ってすらくれなかった。結局、契約できたメーカーは1社程度。ほとんどの仕事は、先輩の技術士に紹介してもらった技術調査依頼が中心であった。

転機となったのは、県の中小企業振興公社の「総括テクノエキスパート」に登録して活動を始めたとき。これは、中小企業振興公社が企業(中小企業)から依頼を受けて、専門家を派遣し、企業を支援するもの。既に活躍しているコンサルタントとともに企業に行き、社長との面談などにも同席した。そうすることで、先輩のコンサルタントがどんな話をし、どんな活動をしているのかが分かった。その後、自分も専門家として色々な中小企業に支援に行き、先方の社長とも話ができた。その中で、自分自身がコンサルタントとして契約できた案件も出てきた。

その後、東日本大震災で環境が変化。エネルギー利用に関する新人教育などの仕事があり、合わせて、技術相談、企業講師、大学の講義などの仕事を行うこととなった。さらにそこから、海外への技術移転に関する契約・交渉・文書作成などの仕事もあり、さらに、通訳ガイドの仕事も行った。

コロナ禍になっても支援企業との関係は続き、廃炉処理工事の技術監査員や、その企業の経営戦略相談などの仕事も行った。

最近は、現場に赴かなくてもできる「該非判定」業務がメインとなっている。

小型ボイラーなどの熱交換器を作っている会社へのコンサルティング事例の紹介があった。この会社では、海外のメーカーに言われるままに熱交換器などを作って納入していた。しかし、従業員には「技術を理解したい」「客の前でオロオロしたくない」(トラブルが起きても海外メーカーの見解が出るまで対処ができなかった)というニーズがあり、そこをコンサルティングして自社設計・製造が出来る会社に進歩させることが出来た。

これまで経験した様々なコンサルティング業務で感じたことは、

・業務は自分の専門分野であれば、技術士資格の部門にこだわる必要はない

・コンサルティング時には問題点を指摘するのではなく、「専門家の知識、

経験、問題解決の術」が求められている

ということである。

(2)鐘ヶ江正巳氏(応用理学他)

鐘ヶ江氏は現在74歳。1993年に独立開業した応用理学部門ほかの技術士である。1975年に大学院の電気工学科を修了し、大手電気メーカーに就職。半導体技術の開発に従事していた。

1987年に技術士登録。独立の準備を始め、技術士協同組合の会合にも参加した。そこで、「自分が独立したときにターゲットとなる業界に関連する研究会を作ると良い」と森田現理事長からアドバイスを受け、「半導体技術問題研究会」を立ち上げ、自分が代表幹事となり、大手半導体メーカー幹部に直談判して回ってメンバーを集め、24社が参画する研究会を作った。

その後、1993年に独立。独立時に一番苦労したのは、家族の説得だったとのこと。(お子さんもまだ小さかった。)研究会のつながりもあり、独立時にあらかじめ2社程度コンサルタント先が決まっていた。独立後もコンサルタントとして多くの仕事をもらい、忙しかった。

コンサルタント業務というのは、「技術指導」などではなく、相手の困っていることを助ける、というイメージ。相手の抱える問題と自分の技術力の差が大きい(自分からしてみると、簡単なことで相手が困っている)時は、アドバイスも楽でとても楽しい。一方、相手の困っていることと自分の技術力が同レベルの時(相手が困っていることが自分の技術力でも簡単には解決しないとき)はきつい仕事となる。

その後、コンサルタントだけに飽き足らなくなり、補助金をもらって技術開発などをやるようになった。そして、2000年に中国に企業を設立。

2005年には「大気圧誘導結合プラズマ装置」を開発し、試作品を欧州企業に売った。(ちなみに、日本の企業は動きが悪く、興味を持ってくれても買ってくれなかった。)この仕事をやってみた結果、中小企業では、売価2000万円という大きめの単価のビジネスは難しいことが分かった。

2013年に中国の企業をM&Aで売却。新たに「ヘルスセンシング(株)」を創業。日本の半導体分野は焦土と化し、ソフトウエア分野はGAFAに勝てず中国にも勝てそうにない。日本はものづくりはまだ優位性があるし、化学材料分野はまだ元気なので、その分野から日本を再生しようというねらい(技術統合と市場創出)。既に特許を40件(日米欧韓中)取ったが、費用負担が課題となっている。

技術士の歴史と哲学について、説明があった。技術士は元来、技術で独立するエンジニアの資格であったが、今や、定年後の仕事のようになっていて独立志向が少なくなっていること。日本技術士会も企業内技術士の集まりのようになっており、目的が何なのか明快でないこと。技術士の英訳の「Professional Engineer」は世界に通用せず、「Registered Consulting Engineer」は世界に通用すること。技術コンサルタントのミッションにおいて「中立」(Independance)はとても大切で、具体的には、1業種1社のみとの付き合いを守る(同じ業界内で複数社のコンサルタントを引き受けたら、利益相反になる)こと。などが語られた。

将来の夢は、この「技術士協同組合発のベンチャー企業」を上場し、世界企業にすること。これにより、社会貢献を果たし、日本ものづくりの復活と世界への飛躍を図ることができる。この夢に向け、「TNプロジェクト」を立ち上げて活動を開始した。ねらいは複合分野の統合。現在の企業が対応できない複合体を創成し、複合領域の中核となるプロ集団を構築することである。そして、独占ではなく協調を目指すものとのこと。課題は仲間作りで、いかに賛同者を増やすかである。興味のある方はぜひ参加して欲しいとの呼びかけがあった。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年3月1日(土)2.場所:北とぴあ803会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:高橋宏行氏(機械、総合技術監理)、荒川 純氏(応用理学、総合技術監理)

4.出席者: リアル8名、リモート10名

5.事例紹介:講師と事例

(1)高橋宏行氏(機械、総合技術監理)

高橋氏は1965年生まれ。1990年に大学院建設工学専攻を修了し、大手製鋼会社に就職。以降、会社の名前が変わったり、子会社化による移籍を経験したりしたものの、基本的に研究室にて研究開発業務に携わり現在も在籍中。

2008年に博士(工学)を取得。技術士は2018年に取得。他に労働安全コンサルタント(機械)他、多数の資格を取得している。

現在の業務について、専門分野の一つは「熱工学」。特に伝熱促進が専門で、熱交換器用銅伝熱管形状の研究・開発に長期間従事した。

もう一つの専門は塑性加工で、とくに回転塑性加工を専門としている。これは、熱交換器用銅伝熱管の軽量化加工技術の改善などを担当した。

他に、知的財産管理や研究開発管理、部署内安全衛生指導など幅広く担当してきたとのこと。

大学の学部では、化学の勉強を基礎として、化学安全、公害防止工学等を学ぶ。その後、建築室内環境工学のうち主に、空気調和、衛生工学を学んだ。

修士課程では、人体の温熱環境指数を研究。室内気流予測を修士論文とした。

ところが、就職した配属先では、大型冷凍機用伝熱管の開発に従事。完全な畑違いの分野で大学・大学院での知識が役立たず、機械工学、塑性加工、計測工学を独学で一から学んだ。銅管の加工技術は指導する先輩がおらず、現場に出て目で見て理解した。当時は苦労したが、この経験は、後々、業務推進(現場、現物、現実)に役立ったそうである。

2年目以降は大型冷凍機用伝熱管の研究開発に従事。先輩が異動してしまい、この時も指導者不在に。基礎技術、法令等の知識が無く、社内の過去情報などを頼り一人で対応した。当時の事例の詳細の説明があった。

その後、子会社化により社名は変わったものの研究内容は継続。この頃、独学では限界を感じていたことと、上司の強い勧めもあり博士課程に入学。神奈川県から福岡へ定期的に通学した。ここでも苦労したが、多くの研究室メンバーとの交流を通じ、研究の場が広がるとともに学会発表等で自身の知名度も向上した。

博士取得後も会社では同じ研究を継続。この頃、将来の不安を感じ、他の技術者との差別化を考えた。その一つとして、技術士を取得した。

現在の社名に変更となり、部下が付いた。その部下が博士を取り、自律的に研究ができるようになった。しかし、全社的には、若手の技術的検討力の不足があり、若手の指導を行った。また安全成績の低下で工場トップから要請され、安全衛生管理方針立案に協力した。

企業退職後の独立開業に向けては、研究開発に特化したコンサルタントとして活躍したいと考えているとのこと。具体的には、

・研究開発部門の指導コンサルタント

・若手技術者への教育(技能継承)

・熱工学を中心とした技術的現象把握方法の指導

などを計画している。また、他に安全管理指導も視野に入れ、専門誌に「研究開発部門の安全管理」の記事を書いたりしている。

このような内容でスタートダッシュできるよう、準備を進めているとのことであった。

(2)荒川 純氏(応用理学、総合技術監理)

荒川氏は応用理学、総監の技術士で45歳。大学院エネルギー基礎科学専攻を修了し、公共放送局の記者を経て、重工業機械メーカーにて、プラントエンジニア(エネルギー関係)、マーケティング(環境・エネルギー)、研究開発、技術開発(環境・エネルギー)などに従事。また、その間、国立研究開発法人(環境・エネルギー分野)への出向、米国の大学での研究(エネルギーシステム・モデル定量評価)も経験した。また、広域システム科学専攻で博士(学術)も取得している。

専門、関心は環境とエネルギーにあり、業務もその関係が中心。今回の発表では2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」についての説明があった。

まず始めに、計画の全体像と、エネルギーの需給見通しについての説明があった。脱炭素については、第6次の計画では2050年完全脱炭素となっていたものが、今回の第7次では、2040年に「73パーセント削減」ができなかった場合のシナリオも参考値として提示されている。より現実的な計画となっている。

このほか、第6次計画からの変化のうち主なものとして、第6次ではカーボンニュートラルが前面に押し出されていたが、第7次では、

・ウクライナ侵略等による経済安全保障上要請の高まり

・DXなどの進展に伴う電力需要増加の可能性

・気候変動などへの現実的かつ多様な対応

などを踏まえ「エネルギー政策と産業政策の一体化」、すなわち、何が何でもCO2削減を目指すのではなく、経済的に現実的な方法を探るという方針に変わってきているとのことである。

また、キーワードの変化では、第7次計画では大きな方向性のみを示し、複数の可能性、複数シナリオが示されているとのこと。また、経済安全保障、国際的な産業競争力、DX・データセンターを意識。さらに、再エネのほか原子力の両者活用を視野に入れた内容となっているそうである。

「エネルギー基本計画」におけるこれらの変化を踏まえ、今後のエネルギー業界・コンサルティングにおける必要な視点として、

・経済安全保障上の制約・課題等を把握、考慮

・複数の可能性、複数シナリオの考慮

・DX、データセンター関連の製品、サービスを意識

することが必要。さらに、脱炭素、カーボンニュートラル関連技術については、

・コスト低減の可能性を中心に検討。(現実的なコスト)

・あるべき姿だけでなく、現実路線も念頭に置く

・再エネ関係は顕在化し始めた課題を意識して対応

→地域との共生(景観など)、立地制約、出力変動対応

使用済み太陽光パネルへの対応(リユース、リサイクル、廃棄)

ペロブスカイト太陽電池、洋上風力(浮体式等)

などを考慮して企画、提案していく必要があるとのことであった。

発表終了後、エネルギー基本計画やエネルギー全般について、参加者から様々な質問や意見が出て、活発に議論が展開された。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年2月1日(土)2.場所:北とぴあ803会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:西川正氏(電気電子)、吉岡 謙氏(化学部門)

4.出席者: リアル7名、リモート8名

5.事例紹介:講師と事例

(1)齋藤 吉之氏(金属)

齋藤氏は金属部門の技術士で現在58歳。1990年に大学院材料工学専攻を修了し、大手総合重工業会社に就職。2000年?2002年に大型舶用エンジン会社に出向、本社に戻った後2016年にグループ内の会社に出向・転籍し、同社に現在も勤務している。

専門は耐熱金属材料の研究開発と、トライボロジー(摩擦・摩耗・潤滑技術)。他に大型舶用レシプロエンジンの設計・品質管理、材料試験・損傷品調査など。また、技術営業も経験した。

2011年に「原子力発電プラント用コバルトフリー耐摩耗材の開発」で博士号(博士(工学))を取得。技術士(金属部門)は2020年に登録した。

これまで経験した業務のうち「ジェットエンジン向け耐摩耗コーティング開発」の説明があった。ジェットエンジンのブレードが隣のブレードと接触する部分の耐摩耗性を向上させる技術で、ボーイング777に採用された。

「大型舶用ディーゼルエンジンのリングライナ間の油膜厚さ計測」は、大型コンテナ船のディーゼルエンジン(10万馬力くらいのエンジン)の『スカッフィング』(焼き付きによる損傷)の原因を探るために実施したもので、電気的な測定法で2.5年間連続で計測し続けた。長期間調査により、エンジンのリングライナが「なじむ」までの時間や、出航時の負荷上昇中に油膜が薄くなる現象などを捉えたとのこと。

保有技術の説明があり、その中で現在研究中の技術としてリスクベースメンテナンス(RBM)について説明があった。リスクは「破損の起きやすさ」×「被害の大きさ」で表され、高リスクの部位は検査の頻度を多く、低リスク部位は検査の頻度を少なくして、コストとリスクの最適化を図るもの。この手法により米国の火力発電所プラントの非稼働率低下(稼働率の向上)を実現したデータなどが説明された。

今後の目標として、定年退職後、再雇用ではなく起業を目指すとのこと。理由はまだ子供も小さく、最低80歳、出来れば90歳まで働きたいからとのであった。

起業にあたっての強みは、

・会社で様々な製品を触ってきたため、製品に関する知識が豊富

・材料、トライボロジー技術を中心に、構造解析、化学、燃焼、装置製作などの

幅広い分野の観点から課題対応、取りまとめが可能。

・会社関係者(現役・OB)、学協会、委員会活動などを通じた幅広い人脈

・技術だけでなく、組織管理、営業活動も経験

と分析しているとのこと。

起業メニューとしては、

・プラントメンテナンス最適化(RBMなど)

・トライボロジー関連の課題に対するコンサル、研究開発方針立案支援、基礎試験実施

・機器、プラント等の不具合調査、生産時のトラブル対応、品質向上支援

・人財育成(損傷機構・損傷事例に基づく機械設計者向け教育、プラントエンジニア

向け教育、プロジェクトマネジメント、マーケティング等)

を考えているそうである。

(2)雨宮 幸藏氏(建設)

雨宮氏は69歳、技術士(建設部門)は2014年に登録。1980年にゼネコンに入社。2005年までの25年間、現業支店に従事し、その間、22現場、技術部2年、見積部1年を経験した。また、現業時代に労働組合執行委員長にもなり、委員長時代に会社の合併も経験した。

その後、支店長や本社の本部次長などを経て、2015年に震災復興関連工事のために常務執行役員として東北支店長に就いた。なお、奥様は陸前高田出身で、震災復興の仕事に就いていた期間が一番充実していたと感じたそうである。

2019年からは子会社の代表取締役社長となり、現在も在任中。また、2014年から現在まで千葉工業大学の非常勤講師も務めているとのことである。

現業時代に担当した主な工事の紹介があった。

・船橋ショッピングセンター(ららぽーとTokyoBay)<1980年>

新人時代の最初の現場。早朝から深夜までひたすらコンクリートの対応。

この建物は100年は持つと思ったが、結局、自分が解体工事も

担当することとなった。

・千葉工業大学校舎新築工事<1986年>

下水道への影響を確認するため、長大な下水管に入っての調査を経験。

・三井本館設備改修工事<1991年>

歴史的建造物(昭和4年竣工)を使用しながら保存するための復元工事。

・幕張メッセ北ホール<1997年>

柱のない広大な空間のある建物の工事。

・成田空港第1旅客ターミナルほか14現場<2006年ほか>

成田空港のターミナル建設。現在も供用中のもの。

このほか、関わった新工法開発について説明があった。

「DOC工法」は工区・工程を区切って、毎日、流れ作業のように工事を進めていくもの。当時は各職人がそれぞれ担当する工事を進めていく手法が一般的だったものを、ゼネコン社員が工事の計画、手配、管理を詳細に行うことで実現した。当時は特殊工法であったが、現在ではこの手法が一般工法になってきているそうである。

そのほか、「大型戸境型枠」、鉄筋の「柱先組工法」「ねじ鉄筋継手」などの紹介があり、「ねじ鉄筋継手」は今では一般的に使われるようになっているものとのことであった。

他に、成田空港のターミナル建設ほかの大規模工事について、写真を使った解説があった。

日本技術士会登録グループ 新規開業技術士支援研究会活動内容

1.日時:2025年1月4日(土)2.場所:北とぴあ807会議室、ZoomによるWeb会議

3.講師:西川正氏(電気電子)、吉岡 謙氏(化学部門)

4.出席者: リアル9名、リモート6名

5.事例紹介:講師と事例

(1)西川正氏(電気電子)

西川氏は現在75歳。定年退職を期に2015年に独立開業した電気電子部門の技術士である。1972年に大学の電気工学科を卒業し大手電気メーカーに入社。主にパワーエレクトロニクス関連の設計に従事し、2000年に関連会社へ転籍。2015年に定年退職となり技術士事務所を開設した。

電気メーカー勤務時に担当したパワーエレクトロニクス機器について、詳細な説明があった。電気誘導熔解炉用電源装置、可変速揚水発電システムなど、巨大なパワーエレクトロニクス機器がほとんどとのこと。

技術士事務所開設後の2016年?18年の間、東京電機大学で「次世代用直流送電システム開発事業」に参加し、「模擬送電システム」の製作などで研究に携わった。また2022年からは、JABEE認定プログラムのワークショップやエンジニアリングデザインの授業にも参画している。

2019年からは「ノイズ問題対策セミナー」「労働安全コンサルタント試験対策セミナー」の講師のほか、発電、直流送電関連企業のコンサルタント業務、電気自動車関係メーカーでの業務などを行っている。

2021年からはマンションの管理会社に半日勤務しつつ、技術士事務所のホームページに「ノイズ問題対策相談室」を立ち上げ、顧客の獲得に努めているとのことであった。

(2)吉岡 謙氏(化学部門)

吉岡氏は1963年生まれ。2021年に技術士事務所を旗揚げし翌年から業務を開始した独立自営の化学部門の技術士である。

大学の合成化学科を卒業し総合化学メーカーに就職。研究希望だったがエンジニアリング部門に配属となった。5年余り勤務したが、やはり研究職を志し1年半の転職浪人期間を経て神奈川県の研究機関に就職した。そこに14年余り勤務したが、44歳の時に上司と折り合いがつかず転職。長野県の電子部品メーカーに移った。この会社に在職中の2008年に技術士(化学)取得、2015年には博士(工学)も取得した。

2021年に家族の事情で関東に戻ることとなり環境分析会社に転職したものの、経営者の技術者倫理に疑問を感じ3ヶ月で退社。同年11月に技術士事務所を旗揚げし、2022年から独立自営の技術士として業務を開始した。

化学メーカー時代、公的研究機関時代、電子部品メーカー時代に担当した業務の詳細な技術説明があった。化学業界では物質収支・熱収支の大切さ、研究段階で量産化を意識することの大切さを学んだ。公的研究機関では、日本の中小企業の技術力の高さが国際競争力となっており、企業、公的研究機関双方が情報を開示し合って共同開発すると良い結果が得られることが分かった。電子部品業界では、日本の電子部品の国際競争力の高さを感じ、とくに、独自の材料から独自の製品を作っている企業の強みを知ったそうである。

独立後、公的研究機関勤務時の縁で技術顧問契約を結ぶことができた。他に「飛び込み」で顧問契約1件を獲得している。紹介業者経由で先端技術調査なども行ったが手数料を取られるのであまり良い仕事にならない。技術士仲間との研究会経由で事故原因の見解書作成なども行っている。その他、独立開業後の売り上げ実績の紹介があった。

開業からこれまでを振り返って良かった点は、先輩技術士の紹介でセミナー講師の仕事を受託できたこと、技術士仲間の研究会から事故の見解書作成という新たな業務を開拓できたこと、これまでの仕事の縁などで顧問契約を獲得出来たこととのこと。一方、反省点は、ホームページを作成しておらず情報発信不足であること、先輩独立技術士からのアドバイスをあまり受けなかったこと、各分野の技術士との交流が不十分であったことなどが説明された。

独立して成功している人は、①専門分野が絞り込まれている。②情報発信を行っている。③適切な人からアドバイスを受けている、と分析しており、情報発信の必要性、小さな分野でも良いからその分野のトップを目指すこと、手持ちの専門技術だけでは10年と持たないので、最新の技術を先取りしてものにしていく必要性などを感じているとのことであった。

2024年12月までの活動記録は

ここをクリックしてください。